ニュース&コラム

みなさん、こんにちは。竹村憲夫です。前回は、私が指導者になったきっかけについてお話ししました。今回は、審査員として活動を始めることになったきっかけを振り返ります。

審査員として大会に参加する際は、演技を拝見できることを楽しみにしつつも、出演者のみなさんと同じように毎回とても緊張とても緊張しています。「作品への疑問や賞賛をきちんと伝えられるか」「より多くの提案ができるか」「全ての団体に公平なコメントや評価ができるか」など、さまざまな思いが胸をよぎります。

私自身も参加団体として審査を受けた経験があり、納得できることもあれば、疑問に感じることもありました。一年間努力し続けた生徒たちの姿や、修正を重ねて作り上げた作品には思い入れがあり、結果に一喜一憂したことを覚えています。当時は現在のような明確なクライテリア(審査基準)やBOXの概念がなく、今では考えられないような指摘を受けたこともありました。これらの経験は、「審査をする上で絶対に忘れてはならない鉄則」として、今も私の心に深く刻まれています。

有田先生に声を掛けられ審査員へ

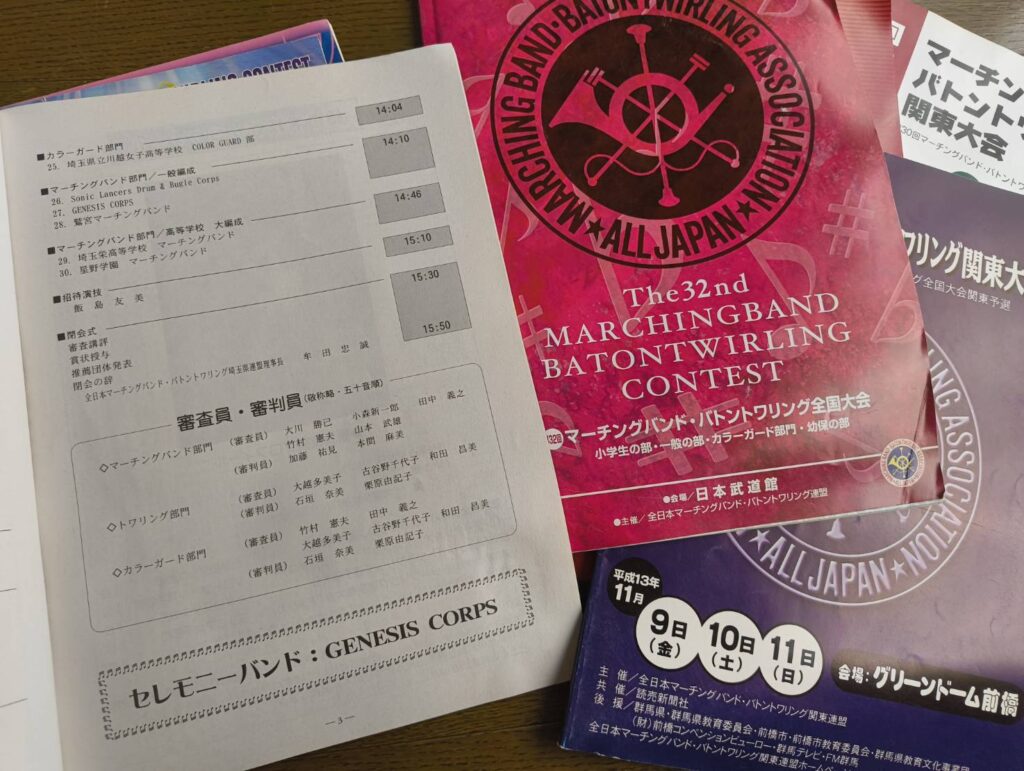

高等学校で指導していた頃、私は幸運にもマーチングバンドの全国大会に出場し、金賞を受賞することができました。しかし、決して慢心していたわけではありませんが、残念ながら全国大会出場を逃し、自信を失った経験もあります。そんな落ち込んでいた時期、日頃からお世話になっていた故・有田幹雄(ありた・みきお)先生から「たけちゃん、審査してみない?」と声をかけていただきました。当時は紙による審査が主流でしたが、先生から紹介された、クライテリアに沿ってコメントを録音する審査形式は非常に新鮮で驚きました。

この出会いがきっかけとなり、私は日本マーチングバンド協会の県大会や支部大会など、各地で審査員としての経験を積むことができました。審査をお引き受けするたびに責任の重さを強く感じ、自分の評価軸が正しいかどうかを何度も確認しています。過去には、DCI(Drum Corps International)の審査員の先生と同じ部門を担当したこともあり、その際はさすがに緊張しましたが、大きなズレもなく自信につながりました。

また、審査に関わるきっかけをくださったもう一人の恩人が、当時日本マーチングバンド協会の審査委員長を務めておられた故・石原基国(いしはら・もとくに)先生です。先生には日本ビューグルバンド時代から大変お世話になり、厳しくも温かいご指導をいただきました。石原先生から全国大会の審査システム構築のお手伝いのお声がけをいただき、小学生の部から一般の部まで、各年代・段階に配慮した審査体系作りに携わることで、大きな刺激と感銘を受けました。

こうしてマーチングバンドの審査員としてお手伝いするようになったわけですが、審査項目もGE系(General Effect:一般効果)、視覚効果、全体的効果、動きの技術、総合審査などさまざまです。毎回、動画や過去の自分の評価点、ランキングなどを見直して「何を審査すべきか」「どう評価すべきか」を大会や団体ごとに確認し、評価軸は変えずに大会や担当審査項目に合わせて点数配分を考慮し、何度も審査内容と評価軸を唱え確認しながら演技開始を待つことになります。

また、大会によっては演技後に参加団体と審査員が直接対話できる「クリティーク」という時間が設けられることもあります。この場では、審査結果への質問に適切に答える必要があるため、演技直後にランキングやレーティングだけでなく、気づいた点やその評価に至った過程も忘れずメモしています。慣れないうちは、水を飲む暇もないほど忙しい時間となります。

忘れられないエピソード

ある大会で私は、最上階の通路でGE Visual(視覚的効果)の審査を担当しました。当時は個別に区切られた審査場所がなく、一般の方も通行する廊下での審査でした。まだコメントを録音しながら審査する方法が一般的ではなく、立ったまま身振り手振りで録音していた私は、通行人や係員の方から不思議そうに見られていたことでしょう。

そんな中、会場係の方から「座ってください!」「録音しないでください!」と注意されてしまいました。コメントの途中だったため「審査員です」とは言えず、ただ苦笑いするしかありませんでした。控室に戻ると他の審査員の先生方が大笑いしていましたが、私はこの出来事を会場係の方の素晴らしい対応だと感じています。勇気を出して声をかけてくださった係員の方には敬意を表したいと思いますし、私にとっても忘れられないほろ苦い思い出です。

直接の指導現場を離れた私にとって、このように審査に没頭している時間というのは、現在もマーチングの世界に参加できていると実感できる、とても充実した楽しい時間となっています。今後は、私に代わってより優秀な審査員の先生方が全国各地で活躍されることでしょう(すでに多くの先生が活躍されていますが)。

信頼される審査員によって、各団体のみなさんが結果にとらわれず明日への希望や、作品への愛着と自団体への誇り・自信、友情へとつながるよう期待しています。

さて、次回は審査員から運営する立場になるきっかけについてお話ししたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

著者プロフィール

竹村憲夫(たけむら のりお)

関東学院から日本ビューグルバンドに進み編曲・フォーメーションデザイン担当。宇都宮女子商業高において、全国大会13年連続金賞、ミスドリルチーム世界大会第二位を受賞。日本マーチングバンド協会の県、支部、全国大会などで審査員を務める。現在、一般社団法人日本マーチングバンド協会 理事長、日本マーチングバンド協会公認指導員、ドラムコージャパン公認ジャッジ。